ロコモティブシンドロームを知ろう!予防しよう!対策しよう!

公開日:2024/12/12

更新日:2024/12/12

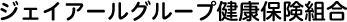

ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)は、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」のことをいいます。

「運動器」と聞くと、骨や筋肉などを思い浮かべがちなのではないでしょうか。しかし、「運動器」とは、身体を動かす仕組みのことですので、神経や脊髄、脳、心臓なども含まれます。普段私たちは何気なく身体を動かしていますが、それは各パーツが連動して成り立っています。どのパーツが欠けたり、機能が低下してしまっても、スムーズに動くことができなくなってしまいます。

要支援や要介護になった原因のトップは、運動器の障害(骨折転倒・関節疾患・脊髄損傷の合計)であることを聞くと、放っておけないと思うのではないでしょうか。

私って、もしかしてロコモ!?

便利な移動手段が多い現代では、日常生活に支障がないと思っていても、ロコモになっていたり、進行している場合も多くあるようです。

ロコチェック

- ☐ 片脚立ちで靴下がはけない

- ☐ 家の中でつまずいたりすべったりする

- ☐ 階段を上がるのに手すりが必要である

- ☐ 家のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である

- ☐ 2㎏程度(1リットルの牛乳パック2本程度)の買い物をして持ち帰るのが困難である

- ☐ 15分程度続けて歩くことができない

- ☐ 横断歩道を青信号で渡り切れない

ロコチェックに1つでも当てはまれば、ロコモの心配あり! 「該当項目ゼロ」を目指して対策を始めましょう。ロコモなのかロコモでないのか、も次の方法で調べることができます。

ロコモ度テスト

各テストのどれかひとつでも該当する場合、ロコモと診断されます。移動機能が低下していますので、運動して改善に努めましょう。医療機関の受診も検討してください。

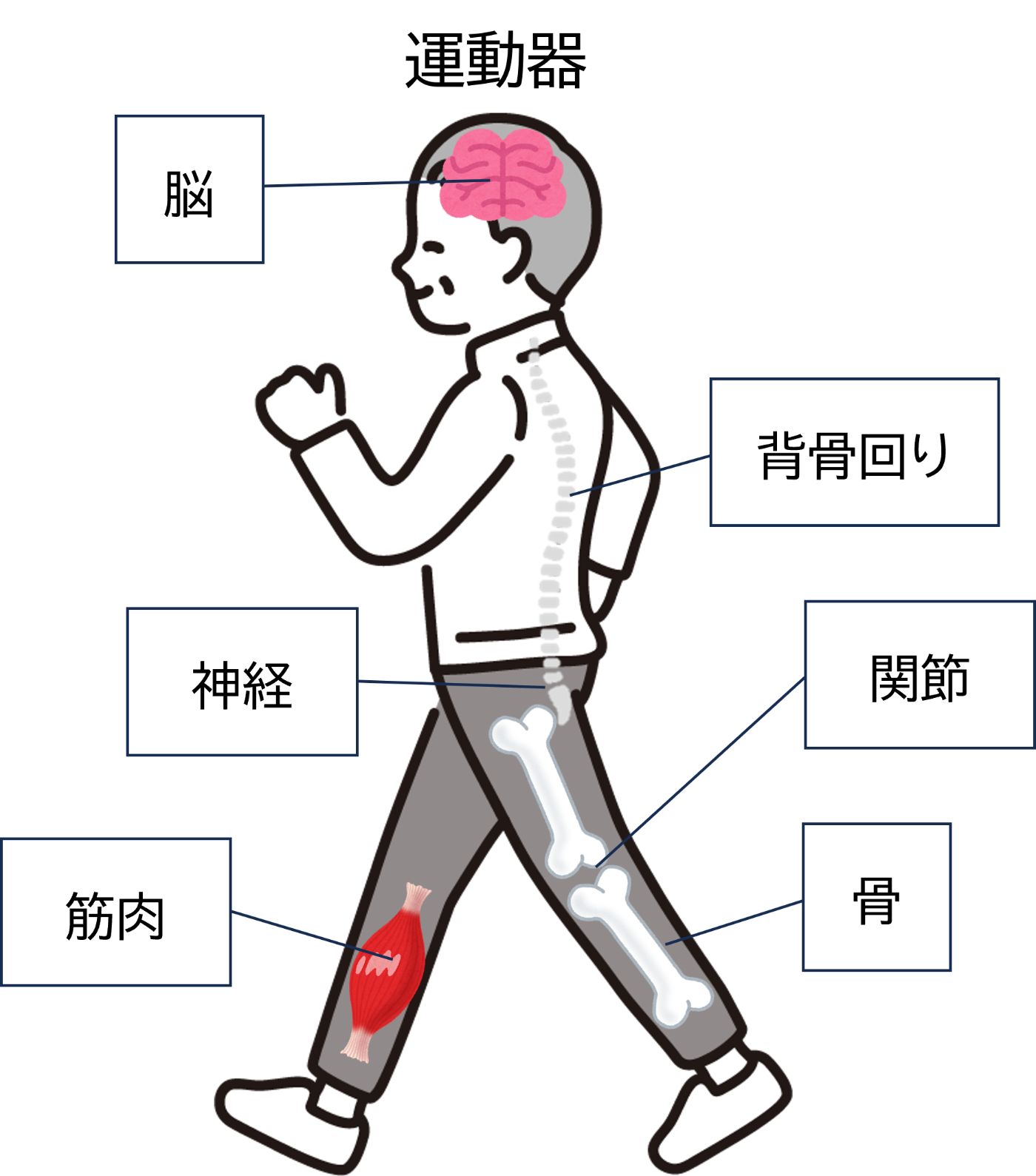

■立ち上がりテスト

基本姿勢:胸の前で腕を交差させ肩に手を当てる

まずは40㎝の台(一般的ないすや、階段2段分)に基本姿勢で座ります。

両脚を肩幅くらいに開き、床に対してすねが70°くらいになるようにかかとを少し体の方にひいた状態で、反動をつけずに立ちあがり、3秒間保持できるか確認してください。

それができたら、片脚での立ち上がりテストに挑戦!詳細はこちら

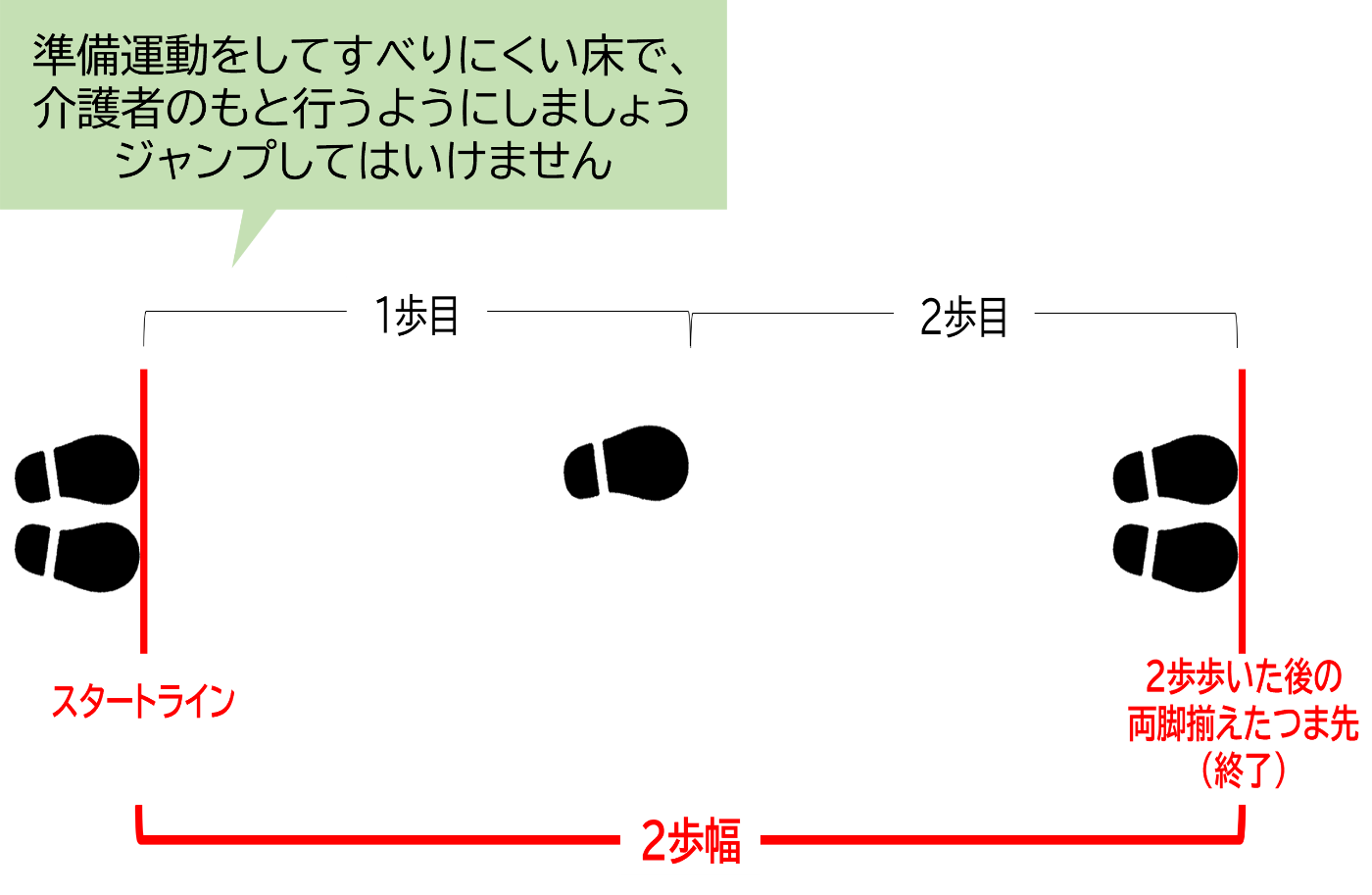

■2ステップテスト

まず、スタートラインを決めて両脚のつま先をあわせます。できる限り、大股で2歩歩き、両脚を揃えます。スタートラインから2歩歩いた後の両脚揃えたつま先までの距離(2歩幅)を測りましょう。

2回行ってよかった方の値を、下の計算値にあてはめ、2ステップ値を求めます。

2ステップ値=2歩幅(㎝)÷身長(㎝)

結果はこちら

■ロコモ25

25の質問に答えることで、身体の状態や生活状況から、あなたのロコモ度を調べることができます。

質問票はこちら

ロコモにならないために

ロコトレ

■片脚立ち

バランス能力をつけるためのトレーニング

左右とも1分間を1セットとして、1日3セット

■スクワット

脚全体の筋力をつけるためのトレーニング

5~6回で1セットとし、1日3セット

ロコトレプラス

■ヒールレイズ(かかと上げ)

ふくらはぎの筋力をつけることができます

10~20回を1セットとして、1日2~3セット

※できる範囲でやりましょう

■フロントランジ

脚の柔軟性、バランス能力、筋力をつけることができます

5~10回を1セットとして、1日2~3セット

※できる範囲でやりましょう

正しく行わないと、逆効果になってしまいかねません。

なんといっても毎日続けることが大切です。開始したばかりや、バランスを崩しそうな場合は、すぐ触れることができる距離に壁や安定感のある机がある場所で行いましょう。

腰や膝が気になる方はこちらの方法がおすすめ!頑張り過ぎずに、自分のペースを見つけ、正しくトレーニングを継続しましょう。

食生活でロコモ対策

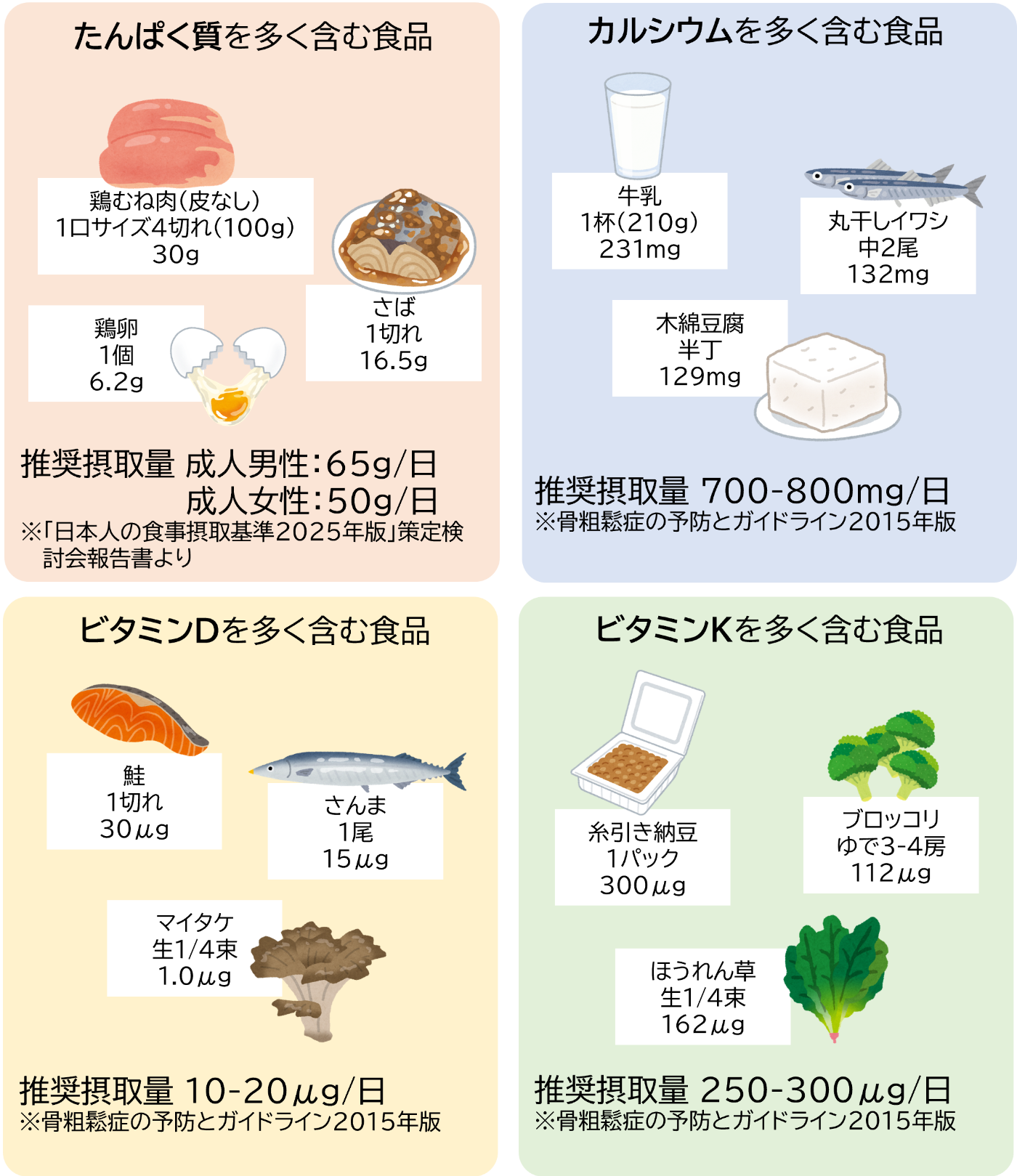

ロコモ予防のための栄養のポイントは、「毎日の食事」です。毎日3度の食事を、バランスよく摂ることが重要です。実は、スーパーやコンビニエンスストアで気軽に購入できる食材でも大丈夫。

- ① 毎食、主食・主菜・副菜をそろえ、彩りよい献立に

- ② 牛乳・乳製品、果物を毎日適量食べる

- ③ 骨や筋肉のもとになるたんぱく質、不足しがちなカルシウムやビタミンD、ビタミンKなどの摂取

おおよそ、1食あたりに摂るであろう量で表示しました。加熱しても大きく含有量が変化することはないようです。組み合わせや食べ方を変化させ、楽しみながら、推奨摂取量達成を心がけましょう。食べ過ぎは要注意ですが、せっかくトレーニングしても、食事をとらなければ筋肉がやせてしまいます。エネルギー源の炭水化物や脂質もしっかり摂りながら、上記3つを心がけ、きちんと食べて、ロコモに負けない体を作りましょう。

ロコモは回復可能なのが最大の特徴!

ロコモの要因は、運動器の病気や能力の衰え、痛みなどさまざま。原因は何かを見極め、状態に合わせて適切に対処することが必要です。

- ● 病気の予防

- ● 原因疾患の薬物や手術による治療

- ● 能力の衰えに対する筋力やバランス力のトレーニング

- ● 痛みやしびれに対する治療

- ● 栄養不足や栄養過多の改善

- ● 生活習慣病の予防や治療

セルフケアとともに、医療機関等専門機関も活用しながら、健康で、充実した日常生活を送る期間を延ばしていきましょう。