笠原先生のさわやかコラム vol.67

公開日:2023/09/12

更新日:2023/09/12

あなたの「からだの通信簿」

― 健康診断や人間ドックの結果を賢く活用しよう ―

JR東日本健康推進センター 所長

笠原 悦夫

皆さん、今年度の健康診断(以下、健診)や人間ドック(以下、ドック)は受けましたか。これらの結果には、自覚のない症状を含め、ご自身のからだの状態が一番よく表れます。今のからだの状態はもちろんのこと、これまでの生活習慣の状況、これからのからだの未来も推測できる・・・健診やドックの結果は、さながら「からだの通信簿」と言えるでしょう。

今回は、そんな「からだの通信簿」を効果的に活用するためのポイントをお話したいと思います。ぜひ健診やドックの結果をお手元に置いて、一緒に確認して下さい。

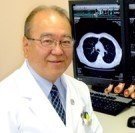

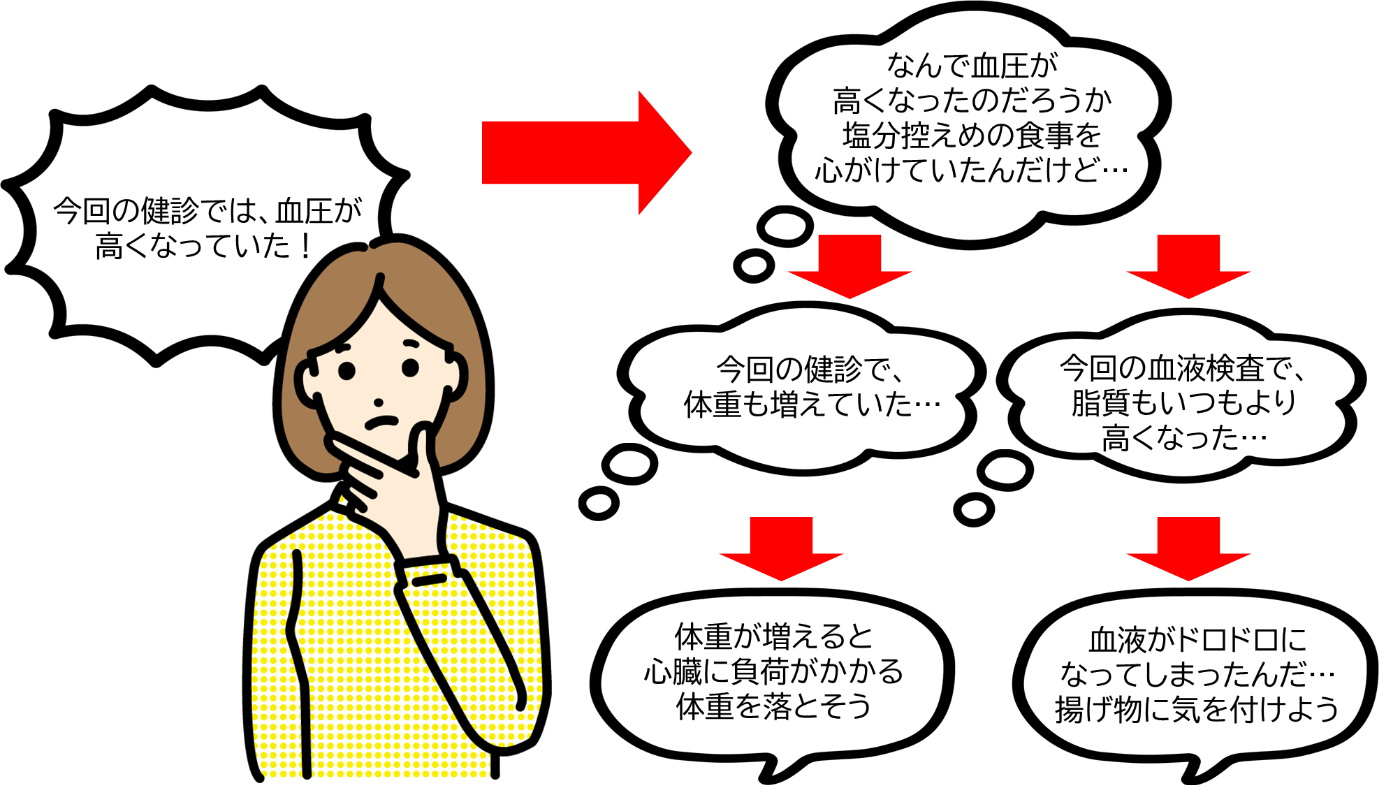

まず、今年度の結果において、基準値を上下に外れる項目はありましたか。どうしてそうなったか、原因が思い浮かべば、その改善にぜひ一歩踏み出してみてください。

もし、原因が思い浮かばない、理由がはっきりとわからない場合は、基準値を外れてしまっている複数の項目を組み合わせて推察し、思いつく対策をひとつずつ実施していくのもよいでしょう。

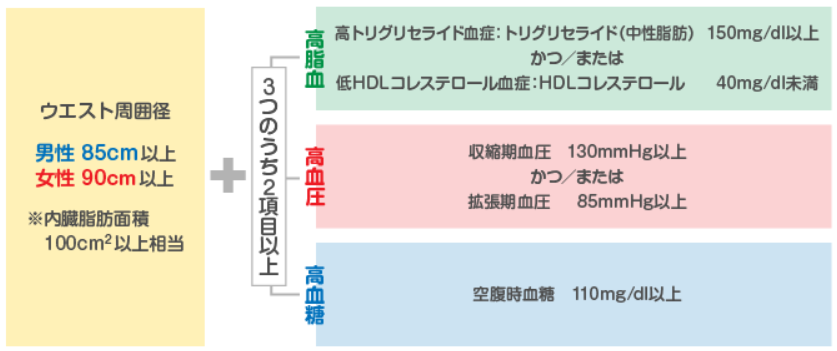

※1 メタボリックシンドローム(メタボ)とは? | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)

メタボリックシンドロームの診断基準 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)

単年の結果と合わせ、継続した過去2~3年のデータも把握できるときは、その動きにも注目してみましょう。基準値内のデータであっても、値の動きにはとても重要な意味を含んでいることもあります。また、結果に加え、問診票で答えた自覚症状やストレスの有無、運動習慣、食事習慣などの項目もあわせて見ていくと、どの生活習慣を見直せばいいのか、さらによくわかることも多いです。

それでもやはりわからない、という場合は、産業保健スタッフやかかりつけ医を頼ってください。一緒に考えていきましょう。

職場によっては、健診にドックの結果を代用することも行われていますね。胸部レントゲンや血液検査の内容など、検査項目に共通するものが多くなっているためです。

では、健診とドックにはどのような違いがあるのでしょうか。

健診では、元気で、何の自覚症状もなく日常生活を送っている方が、これまでの生活習慣から将来発病するリスクがないかを、これに加えて職場で受けている健診では、持病が悪化しないように仕事で配慮する必要がないか、を評価しています。

一方、ドックでは、はじめから年齢や性別、特定の疾患のリスクを踏まえて、早期発見・早期診断を目的としています。

そして、法的義務があるかどうか、ということも重要な違いです。お勤めをされている方は、「労働安全衛生法」という労働者の安全を守る法律の中で、年に1回健診を受けることが義務付けられていますし、労働者を雇っている企業も、年に1回健診を受けさせることも義務付けられているのです。

健診、そしてドックは、どちらもご自身の健康状態を知るために大変重要な役割を担っています。皆さんの「からだの通信簿」をもらうつもりで、年に1回、しっかりと受けるようにし、その結果を活用することで、生活習慣を見直す機会にしましょう。