笠原先生のさわやかコラム vol.66

公開日:2023/03/01

更新日:2023/03/01

これからの健康と禁煙を考える

JR東日本健康推進センター 所長

笠原 悦夫

厚生労働省による国民健康・栄養調査(2019年)で、最新の喫煙率は男性で27.1%、女性で7.6%と公表されています。これに対して、政府はたばこに関する目標値を「健康日本21」と「がん対策推進基本計画」の中で、男女合わせた喫煙率を2010年までには19.5%に、2022年までには12%にすると設定していました。しかし、2019年で16.7%とまだまだ十分に喫煙率は下げられていない現状があります。ジェイアールグループ健康保険組合でも、まだまだ高い状況です([表1]参照)。

| 2019年度 | |||

|---|---|---|---|

| 2020年度 |

職場に目を向けて見ると、ジェイアールグループ健康保険組合に属する事業者の中には、健康経営の視点で独自に目標値を定めて実績を上げているところもあれば、コロナ禍の影響で禁煙の啓発が思うように進まなかったところもあるようです。

そこで、ご自身と、職場も含めたその周りの人の『健康と禁煙』について、ウィズコロナやポストコロナも含めて、改めて考えてみたいと思います。

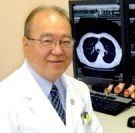

喫煙は、吸う本人だけでなく、その周囲の人にも様々な疾患の発症や悪化のリスクを高めます。たばこの煙(主流煙、副流煙ともに[図1])に含まれる多くの有害物質によって、全身のトラブルを引き起こしやすくなるからです。全身の血管を痛めつけることになり動脈硬化や血栓の形成が進んでしまったり、全身のがんの発症に関わったりするのは有名な話ですね。

近年、喫煙に関連した呼吸器疾患である、慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD)も注目されています。主流煙に含まれる様々な炎症物質によって肺の組織が変化することで引き起こされます。弾力のあるゴム風船のようだった肺組織が劣化して、だんだんと紙袋のように弾力を失って固く、もろくなってしまう疾患です。この状態で呼吸をしていると、正常な肺組織はどんどん壊れて気腫(空洞)になり、酸素の取り込みや二酸化炭素を排出する機能が低下、通常の生活を送るのにも影響が出てしまいます。少し動くだけでも息切れしてしまい、常時酸素投与が必要な方もいるのです。

下に示した参考資料は、2022年に国立国際医療研究センターが日本全国の医療機関と提携したデータベースから新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化とたばことの関連を喫煙歴、年齢、性別、基礎疾患の有無などを考慮して、報告した内容です。ここでは、過去喫煙者(現在は禁煙されている方)と現在喫煙者では、過去喫煙者のほうが重症化のリスクは高いとの結果が示されています。しかし、この結果は額面通りに受け取って、解釈を間違ってはいけません。

これは、

① 重症化のリスクには喫煙に関連した疾患(心血管疾患、がん、COPDなどの呼吸器疾患など)の保有が関わっている

② 過去喫煙者は喫煙に関連した疾患をすでに保有しており、それが原因で禁煙した人が多い可能性がある

と解釈されていますし、私は、禁煙後であっても過去の喫煙による肺への影響は重症化リスクに大きく影響するのではないかと考えています。

職場毎の年齢別の喫煙率を眺めてみると、20~30代の若い皆さんは入社当初から喫煙されている方はごく少数で、今後世代交代が進めば、自然に喫煙率は下がってくるでしょう。しかし、入社してから喫煙を始めた社員からお話を聞くと、先輩に誘われた、という方も少なくありません。一度、喫煙の機会をもってしまうと、喫煙に関連した疾患を保有するきっかけとなってしまったり、感染症の影響があったりと、様々な場面において長期に影響することも是非知っておいてもらいたいと思っています。そして、職場の喫煙する先輩方は、喫煙に関連した疾患を保有する前に禁煙するとともに、どうか非喫煙者の後輩を気軽に喫煙の世界に誘わないでください。よろしくお願いいたします。

参考資料(URL)

https://covid-registry.ncgm.go.jp//achievements/documents/reference_20220118_2.pdf