【最終回】笠原先生のさわやかコラム vol.70

公開日:2025/04/02

更新日:2025/04/21

定期的な歯科健診のすすめ~歯周病の危険性~

JR東日本健康推進センター 所長

笠原 悦夫

現在日本では、高齢化が進み、「人生100年時代」と言われることも多くなった今、介護されながら晩年を過ごす方も多く、年齢を重ねても、元気に働く方や、介護なく生活できる方を増やし、健康寿命を延ばしていくということが課題となっています。

健康寿命には様々なことが関わっていますが、健康寿命延伸を阻む原因疾患で、一番に思い浮かべるものは何でしょうか。私は、「認知症」です。その他にも、「脳梗塞」や「心筋梗塞」の後遺症なども思い浮かびます。実はいずれの発症も、口腔内の健康、特に歯周病が関係している可能性があることがわかってきました。また、介護につながる全身の虚弱化は「口」の衰えが一つの要因とも言われており、食べられる歯と口の維持は健康寿命の延伸にとって非常に重要であるという認識も広がりつつあります。今回は、歯周病と健康寿命の関係について解説しながら、定期的な歯科健診の重要性について情報提供したいと思います。

歯周病とは

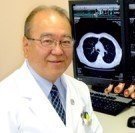

歯を失う原因の1位であるのが歯周病です。歯周病がむし歯の一種だと誤解している方も多いと聞きますが、どちらも細菌感染症ではあるものの、原因となる細菌が異なり、どこに影響するかも違います。

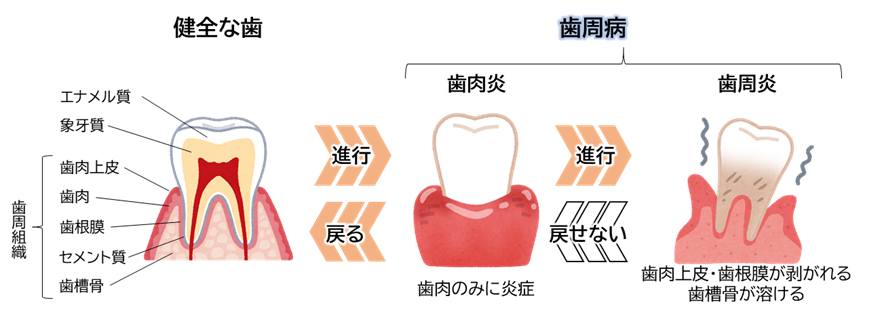

歯と歯肉の隙間にプラークが付着し歯肉の炎症が始まり、歯肉が腫れた状態を「歯肉炎」、さらに進んで歯と歯肉上皮や歯根膜がはがれた状態を「歯周炎」といいます。歯肉炎の段階であれば、原因であるプラークや歯石の除去で健全な状態に戻すことが可能ですが、歯周炎になってしまうと、治療で歯周炎の状況進行を食い止めたり遅らせることができたとしても、元に戻ることがありません。

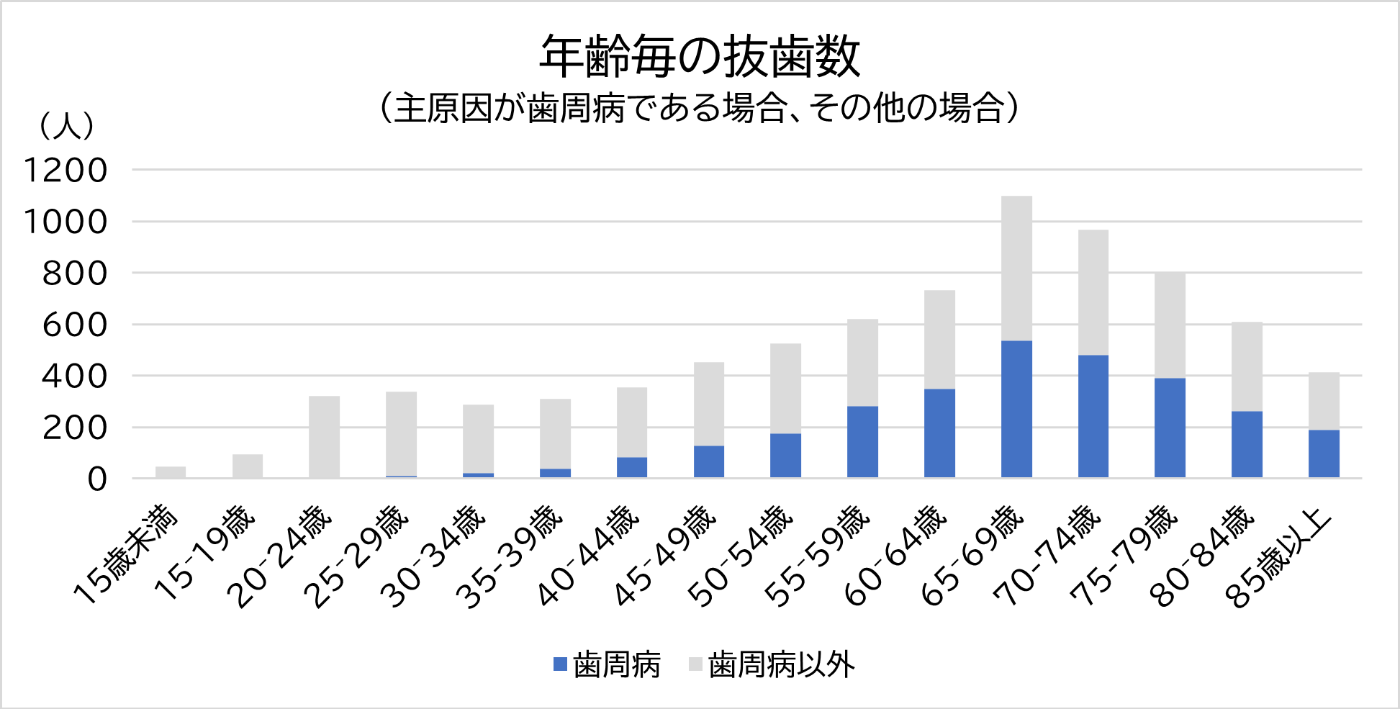

このような歯肉の変化は、外からは見えず、痛みも自覚もないまま年単位で進行していきます。抜歯は50代以降で急増し、歯周病を中高年以上の病気というイメージも強いと思いますが、病気自体は30歳ごろから静かに始まっているのです。

歯周病と生活の質(QOL)

歯が抜けてしまったりぐらぐらしていても、現在はやわらかい食品もあるので、直接命に関わることもないと思いますが、噛みごたえのある食品を避けるようになってしまい、栄養に偏りが出て、全身の虚弱化につながりやすくなります。また、歯は容姿にも影響を与えます。歯が抜けてから、人目が気になって口を開けて笑えなくなってしまった、という声も聞きます。

「では、歯を失っても、入れ歯やインプラントを入れればいいのでは?」と考える方がいるかもしれません。しかし、人工の歯では天然の歯に備わっている歯根膜の機能を補うことはできないのです。歯根膜の機能の一つに歯ごたえを感じるセンサーがあり、それを使えなくなってしまうと、食事の時間が非常に味気ないものになってしまうことは、容易に予想がつきますね。

歯周病と全身疾患

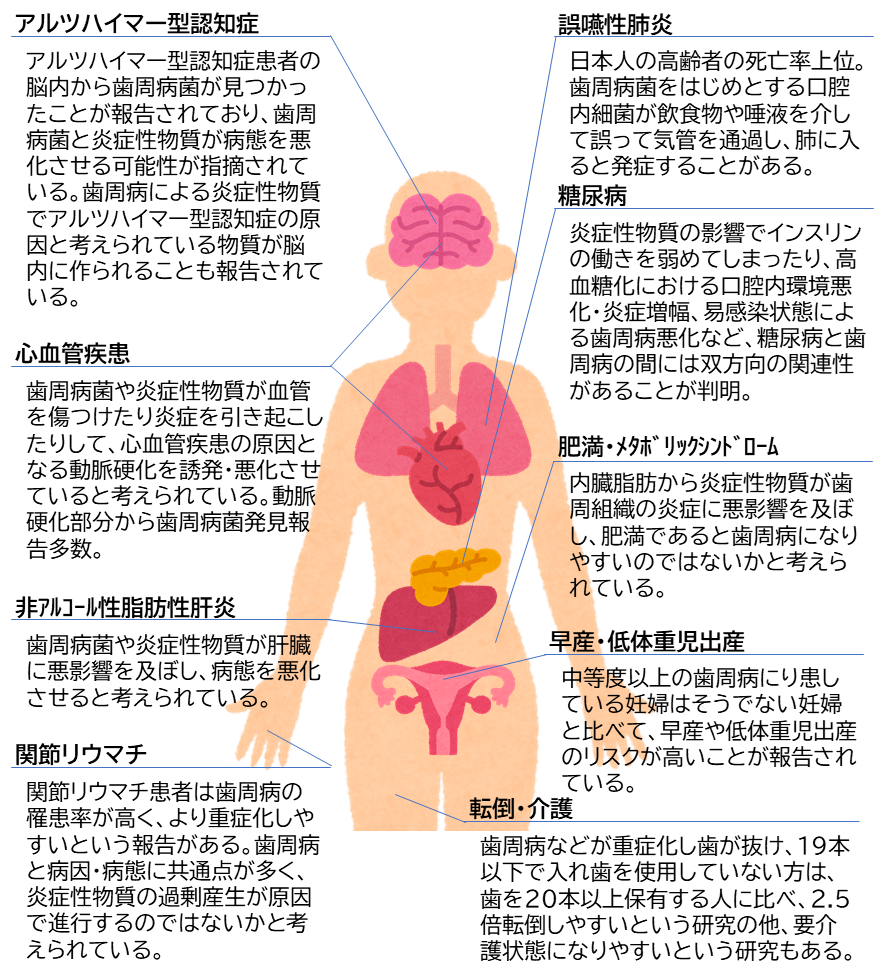

数十年前から、歯周病と全身疾患に関連があることを示す研究の結果が報告され始め、最近では認知症との関連も指摘されることも多くなり、年々報告は増えています。

中でも、糖尿病との関連性については豊富なエビデンスが得られており、ご存じの方も多いかもしれませんね。糖尿病の他にも、歯周病の原因細菌と炎症性物質が血液や唾液を介して全身の臓器に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。

歯周病の予防

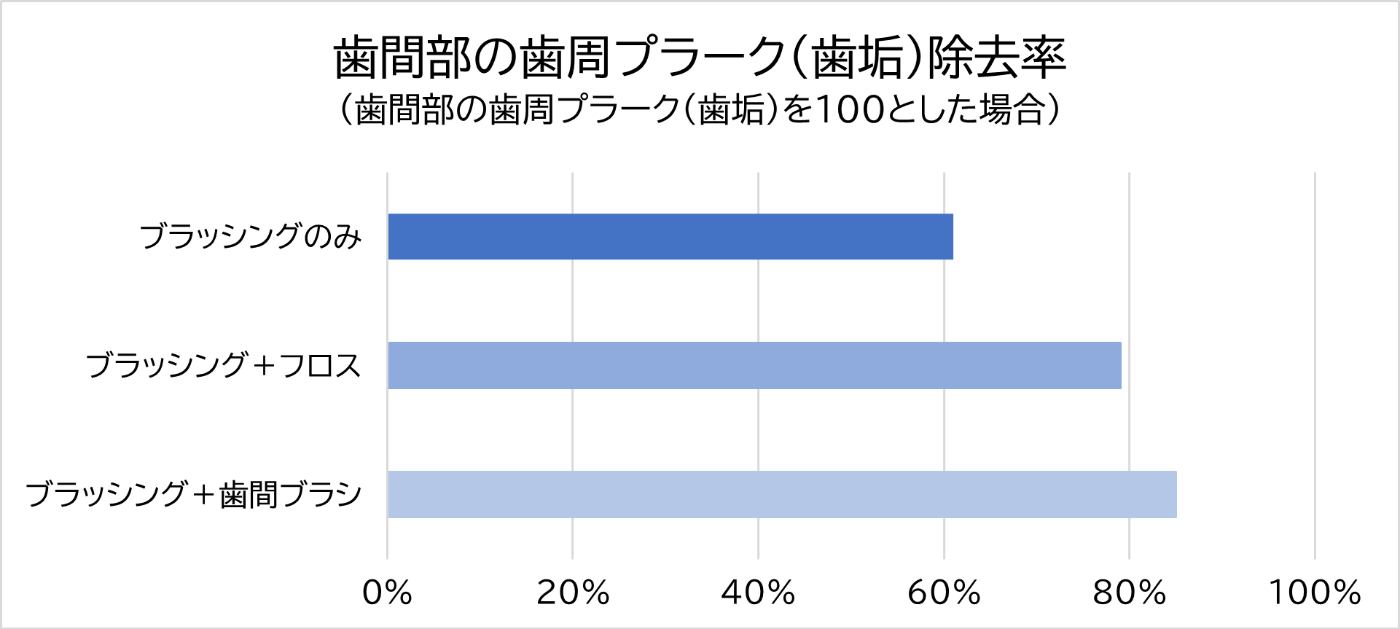

歯周病の原因となる細菌の多くは、酸素のある環境では生育できません。歯と歯肉の隙間にできる歯周ポケットの中で、プラークが形成され、さらに酸素の少ない環境下で歯周病の原因となる細菌が増殖し続けた結果、歯周病は進行していきます。上にも書いていますが、歯周炎になり、歯根膜が歯からはがれ、歯槽骨が溶けてしまい、歯がぐらぐらしだすともう元には戻りません。歯周病の対策は、何といってもプラークの除去が重要となりますが、ブラッシングだけでは不十分であることもわかっています。

フロスや歯間ブラシを必要に応じて使用し、セルフケアに努めましょう。しかし、それでも100%のプラーク除去は難しい現状があります。食後4-8時間でプラークが発生し、24-48時間で歯石となります。歯石となるとブラッシングでは除去できず、歯科医院で除去してもらう必要があるのです。定期的に、少なくとも1年に1回は歯科医院を受診し、口の中を確認してもらうようにしましょう。

喫煙も歯周病の最大のリスク。喫煙者は非喫煙者医比べ4倍以上歯周病にかかりやすく、治療しても治りにくいことがわかっています。

JR健保での取り組み

このように、歯周病は自覚症状なく進み、悪化しておかしいと思った時には後戻りができません。しかも、全身への重大な悪影響もあり、生活の質(QOL)の低下にもつながるため、非常に怖い疾患であると言わざるを得ません。歯周病予防について、しっかりと考えていきたいところです。

JR健保では、社員の皆さま(被保険者)とその家族の皆さま(被扶養者)に、同一年度1人2回まで、指定の提携歯科医療機関で自己負担なく歯科健診が受けられます。これを使わない手はないですね。今年度より、長期間歯科医院で口の中を確認してもらっていない方や、健康診断の結果歯周病と虫歯のリスクがある方についても歯科受診や無料歯科健診受診をおすすめするお便りも送付しています。手元に届いた方は早めに対処しましょう。

今回で、私のさわやかコラムは最終回となります。Webになっても、読んでくださった皆さま、ありがとうございました。未曾有の感染症が流行した期間も長く、私から健康情報を発信できたことは大変有意義であったと感じています。これからも健康を維持できるよう、JR健保の保健事業を活用して、皆さんの健康を維持、そして増進できるよう努めてくださいね。

【参考】

1)村上信也:歯周病と全身疾患.Mouth&Body Topics vol.5 2020.6 サンスターグループ広報部

2)e-ヘルスネット「8020運動」

3)8020推進財団 永久歯の抜歯原因調査

https://www.8020zaidan.or.jp/databank/eikyushi.html

4)いい歯は毎日を元気にプロジェクトホームページ

https://bestsmile.jp/

5)JR健康保険組合歯科無料健診

https://www.jrkenpo.or.jp/health_promotion/dental/